保国寺是中国浙江省宁波市的一座古代佛寺。寺院位于江北区洪塘街道鞍山村境内的灵山南麓,始建于东汉,初名灵山寺,唐广明五年(880年)更名为保国寺,北宋时重建,清康熙年间又进行大修。保国寺大殿为全寺现存历史最悠久的建筑,建于北宋大中祥符六年(1013年),是长江以南现存为数不多的北宋木构建筑之一,宋《营造法式》的重要实例,亦以“鸟不入,虫不蛀,蜘蛛不结网,灰尘不上梁”闻名。1961年,保国寺被列入第一批全国重点文物保护单位。

至2017年,保国寺已无宗教活动,由保国寺古建筑博物馆管理,现为4A级景区,国家二级博物馆,全国重点文物保护单位。

进门之后需要先爬山,有颇多的台阶需要走。

保国寺入口看起来很不起眼,但是从树的高度来看历史悠久。

现存天王殿建于清宣统三年(1911年),为重檐歇山顶,面阔五间,深四间。当心间宽5.80米,次间宽3.85米,梢间宽2.75米,当心间与次间比例接近宋代建筑。当心间采用七檩附加前后廊的抬梁式构架,用四柱,彻上露明造,前后金柱间用七架梁。次间及梢间添加一中柱,并把七架梁换为两个三步梁。上下梁间设有花篮形驼墩,下檐柱外部设浮雕牛腿。

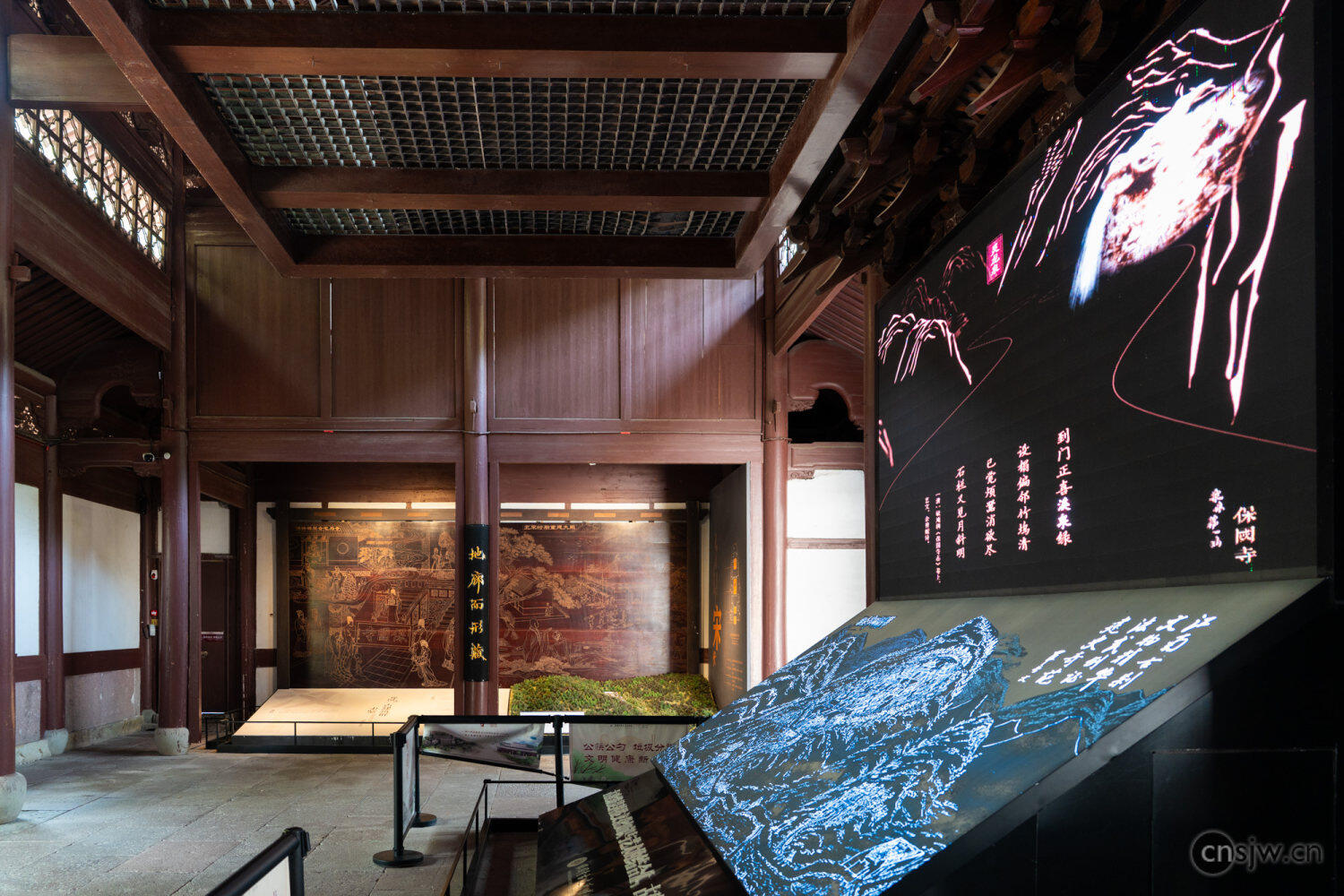

天王殿作为保国寺古建筑博物馆第一展厅,用于介绍保国寺的历史、环境和建筑模型

净土池建于南宋,长13米,宽6米,栽有四色莲花。池上的石栏杆为清代康熙二十三年(1684年)大修时新增,有明御史颜鲸所题“一碧涵空”

大殿建于北宋大中祥符六年(1013年),故又称祥符殿。大殿原为单檐歇山顶,面阔进深各三间。清康熙二十三年(1684年)重修时,在前部和左右各添加两列柱子,并搭建下檐,后部受地形所限,仅添加一列柱子。这次重修后,大殿面阔七间(21.6米),进深六间(19.85米),外观上三面均呈现重檐的面貌,而后部仍为单檐,两侧的下檐在后部与围墙相遇后结束。

大殿建成比宋朝建筑专著《营造法式》刊行早90年,但其多种做法,与《营造法式》高度吻合,甚至为存世之孤例,如“蝉肚绰幕”构件。大殿天花装修集藻井、平棋、平暗于一身,在《营造法式》成书前的建筑中绝无仅有。大殿虽仅三开间,但其室内空间的处理却极为高明,是中国木构建筑的优秀代表。大殿现为保国寺古建筑博物馆第二展厅,展示保国寺的结构和建筑特色。

另有法堂,藏经楼,钟鼓楼等建筑,都是清代或民国时期的建筑。

这里没有任何宗教活动,单纯的是一个了解的探访古建筑的地方,里面装置都比较现代,科普也做的很好,详细的介绍了古代建筑的工具,结构,技法等。是清华大学、同济大学等多所一流建筑专业高校的教学研究基地,对古建筑有兴趣的话很推荐前往。

点击直达这篇文章